「フランスパンコンクール」

フランスパンコンクール藤井幸男記念杯 フランスパンコンクール

ドンク創業者藤井幸男 生誕100年記念 フランスパンコンクール

本格的なフランスパンを日本中に普及させることに尽力した藤井幸男の生誕100年を記念し、フランスのパンの政令(デクレ・パン)に則った、正統なフランスパンを審査するコンクールを開催しました。

開催日時と場所

2021年4月4日(日曜) 日本パン技術研究所

東京都江戸川区西葛西6-19-6 パン科学館ビル4階

主催

藤井幸男記念・教育振興会

主催

藤井幸男記念・教育振興会

コンクール実行委員長

仁瓶利夫(藤井幸男記念・教育振興会 代表理事

審査委員長

山﨑隆二氏(カネカ食品)

審査委員

二宮茂彰氏(帝国ホテル)

中道博氏(札幌「レストラン・モリエール」)

ピエール・プリジャン氏(元アミカル代表)

渡邉政子氏(元パンの会主宰)

秋山洋子氏(イラストレーター)

最終審査の項目

・パン・トラディショナル

・パン・オ・ルヴァン

審査基準

フランスでのデクレ・パン(パンの政令)の基準に則った「伝統パン」の品質を競う。

フランスでの基準と同じように、材料は「小麦粉、水、塩、製パン用イースト、ルヴァン(補助剤としてのモルトは可)」 のみ。ビタミンCや生地改良剤は使用できない。

ルヴァン元種は小麦粉、ライ麦粉、小麦全粒粉、ライ麦全粒粉のいずれかを使用して種を起こしたものに限り、レーズン 種やフルーツから起こした種は認めない。

審査結果

大賞

ブーランジュリー ベルドール (大阪府堺市)

奧 裕樹 氏

賞金200万円

仁瓶利夫と行くパリ研修旅行

準大賞

boulangerie Gourmand (神戸市)

池田 匡 氏

仁瓶利夫と行くパリ研修旅行

特別賞

株式会社ドンク岩田屋本店 (福岡市)

高良 正治 氏

レサンシエル (福井市)

毎川 亮 氏

ブーランジュリー アヴェック (愛知県一宮市)

上村 昭博 氏

リスドオル 10袋 (日清製粉より贈呈)

佳作

アンデルセン名古屋栄店 (名古屋市)

水谷 陽介 氏

カネカ食品株式会社 (新宿区)

長野 実加子 氏

アンデルセン成城店 (世田谷区)

近藤 聡 氏

ヴァンダラスト (群馬県太田市)

高橋 康浩 氏

「bon painへの道」(旭屋出版)

仁瓶利夫 著

本コンクールの趣旨と意義

(コンクール実行委員長 仁瓶利夫談より)

藤井幸男の功績は、1954年に初来日したカルヴェル教授とタッグを組んで、本格的なフランスパン の普及に尽 力したこと。カルヴェル氏はパン屋のオーナーシェフではなく、国立製粉学校の教授。ア カデミックな視点から正統なパンが伝授されたことが、日本にとって は幸運だった。

また藤井幸男は何十回も教授を日本に招聘したが、その技術や教えを自社のみで抱え込まず、「日 本フランスパン友の会」の講習会でも同じように披露させた。こうして今の日本のパン業界の共有財 産として、フランスパンの基盤を確立してきた。

ただ、今日本のパン業界にその教えが浸透しているのか疑問もある。そこで今回は新製品狙いのコ ンクールではなく、カルヴェル先生の言う「ボン・パン」を審査基準にしたいと考えた。

イーストのパンであるバゲットとイーストを入れないパン・オ・ルヴァンを主な審査対象にしたことで、その間にあるパンのヴァリエーションは無限大に広がったはず。みなさんはこのコンクールで掴めたのではないか。

EUの基準とは別にフランスではパンにたいして厳しい基準が設けられている。日本ではソフトで甘いパンが売れる現実があるが、コンクールをきっかけにフ ランスには厳しい基準があることを認識し、パンにフランスの名前を付ける以上はフランスの食文化を理解した上でやるべきであると考える。今回はビタミンC すら排除した。ひとえに「技術力」、「生地を見る力」が問われることになる。

だが今日のコンクールは審査員が苦しむほどに優劣が付けがたかった。本日の栄誉がこれからのみなさんの輝かしいパン職人人生の実績となるよう願っている。

当財団設立者 美木陽子の挨拶

一日がおいしいパンで始まるのは幸せ。そのパンを作る皆さんは、みんなに幸せを届けるという『功徳』を日々積んでいる。学んだ技術や思いを次の世代に伝えて頂きたい。

審査委員長 山﨑隆二氏の講評

審査委員長 山﨑隆二氏の講評

今回の趣旨をきちんと理解した人だけがこの最終審査の場に残れた、ということを9人のみなさんにはきちんと認識してほしい。

今回、とんでもない僅差の中で順位をつけた。どこがよくてどこが悪いは僕が解説することではなく、みなさんが自分で見て食べて気づいて、この先どう伸ばしていくことかということ。

おいしいパンを作りたいという情熱があれば、会社を問わず、教えてもらえたり、見せてもらえたりするありがたい環境に僕らはいる。今後もおいしいパンを作っていこうという姿勢がパン業界をもっと大きくする。これからも力を合わせて励んでいきたい。

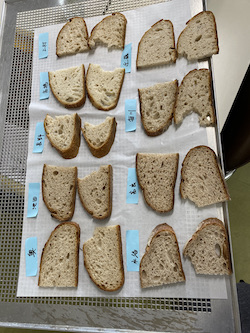

当日の様子

昨年9月の関東と関西での事前講習会、3月の一次審査は、コロナ禍により延期を繰り返しながらかろうじて行われ、コンクール本番も緊急事態宣言と蔓延防 止等重点措置の合間という、奇跡的な日程での開催となりました。残念なことにほぼ無観客下での開催となりましたが、一次審査に臨まれた選手のみは入場が許 され、数名の方が観覧にお越しになりました。

最終審査に臨まれたのは9名。前日に会場入りした選手は、翌日の味覚審査のためのパン・オ・ルヴァンを焼成されました(自店よりの持ち込みの方もあり)。

当日は早朝6時半からまず先発組の4選手がバゲットの仕込みに取りかかり、後発組5名は30分遅れてスタートしました。また外見審査用のパン・オ・ルヴァンも仕込みと焼成が行われました。

今回のコンクールの主眼は「bon pain」であり、おいしさに重点が置かれています。そのためあえて時間制限は設けず、選手にはひたすら正統なおいしいパンを追い求めてもらいました。し たがって、通常のコンクールよりはゆったりと時間が流れているように見えたのが印象的でした。

午後には審査員が集まり、前日焼成のパン・オ・ルヴァンの味覚審査、当日焼成の外観審査、そして続々焼き上がるバゲットの味覚審査と外観審査が行われました。

バゲットはとくに僅差で、なかなかに優劣付けがたい焼き上がりです。審査員は一様に、「難しい・・」の言葉を漏らします。

審査項目は、外観5点、香り5点、風味10点の合計20点。それぞれバゲットとパン・オ・ルヴァンでこれを合計して、得点数で競います。しかしあまりに僅差で、最後は0.1ポイントでの戦いとなりました。

選手が緊張の面持ちで待つ中、ばたばたと集計作業が行われました。

佳作の4名から始まり、特別賞3名の結果発表が行われました。発表と賞品の授与の後に、それぞれの方が挨拶され、日頃の取り組みやコンクールへの思いなどが次々に語られ、あらためて選手の皆さんが払われてきた努力に思いを馳せました。

いよいよ残すはお二人。準大賞は池田匠さんです。

「これだけ同じような志を持った職人に出会える機会があることに何より感動した。結果はあと一歩及ばなかったが、自分の取り組んできたことの意図は審査員の方にしっかりと伝わっており、評価に繋がっていたので、とても励みになる結果だった」。

大賞の栄冠に輝いたのは奥裕樹氏

「子供の頃からパン屋である父の背中を見て育った。小学生からの夢『世界一のパン屋になる』を目標にここまできたが、十数年前に仁瓶さんの講習会で、『こ んなにもおいしいフランスパンがある』と知り、以来ドンクでもないのに仁瓶さんの背中を追いかけている。自分がおいしいと思っているパンが評価を受けて、 とても嬉しい」。

皆様方の健闘を称え心からの拍手を送りますとともに、今後のますますのご活躍をお祈りしております。これからの日本のパン業界を担う人材となられますよう願っています。

そしてコンクールにご応募くださいましたすべての皆様、ありがとうございました。この経験が明日よりの仕事の糧になりますように。今後のみなさまのご活躍を心よりお祈りしております。

最後となりましたが、このような状況下、会場を貸してくださった日本パン技術研究所のみなさま、また事務局の重責を担って下さった日清製粉のみなさまに厚 くお礼を申し上げます。ご協力くださったたくさんの方々のおかげでコンクールが無事に終了し、100周年をこのような形で締めくくれましたことに、深く感 謝を申し上げます。ありがとうございました。

藤井幸男記念・教育振興会